目录

情緒勒索是什麼?了解情緒勒索定義、4大常見類型與應對方法!本文深入解析情緒勒索常見情境,包括威脅、自責、比較與沉默等類型,並提供專業心理學建議,教你如何識別與擺脫情緒勒索的操控,重建健康人際關係。掌握這些關鍵技巧,不再被情感綁架!

一、情緒勒索的定義

情緒勒索(Emotional Blackmail)是由心理學家蘇珊·佛沃(Susan Forward)在其著作《情緒勒索》中提出的概念,指的是人際關係中一方透過操控對方的情緒,迫使對方屈服於自己的要求或期望的行為模式。這種互動方式往往隱含威脅、愧疚或恐懼等負面情緒,使被勒索者在心理壓力下放棄自身需求或原則。

情緒勒索的核心特徵包含三個要素:要求(Demand)、抵抗(Resistance)與壓力(Pressure)。勒索者會明確或隱晦地提出要求,當遭遇抵抗時,便施加情感壓力(如冷戰、哭泣、威脅等),最終迫使對方就範。這種關係本質上是不健康的,長期可能導致被勒索者出現焦慮、自卑或人際關係惡化等問題。

二、情緒勒索的常見情境

1. 家庭關係

家庭是最常出現情緒勒索的場域,父母可能透過「我這麼辛苦養你,你卻不聽話」等言語引發子女的罪惡感;配偶也可能用「如果你真的愛我,就應該…」的話術操控伴侶。這類勒索往往包裝成「為你好」的關心,實則否定對方的獨立意志。

2. 職場互動

上司可能以「公司現在需要你加班,年輕人要多磨練」為由,道德綁架員工;同事則可能透過裝可憐(「你不幫我完成報告,我考績就完了」)轉嫁責任。這類情境常伴隨權力不對等,使受害者更難拒絕。

3. 友誼維繫

朋友間的情緒勒索較隱晦,例如「原來我們交情這麼淺,連這點忙都不幫」等情感要脅,或透過社群媒體的公開訴苦(如「有些人就是不在乎朋友」)施加壓力。這容易導致關係建立在妥協而非真誠上。

4. 親密關係

伴侶可能以分手威脅(「做不到就別在一起了」)、情緒冷暴力(不接電話、已讀不回)或自殘傾向(「沒有你我活不下去」)等方式操控對方。這類勒索常循環發生,形成毒性關係模式。

三、情緒勒索的四種典型類型

類型1:懲罰者(The Punisher)

此類勒索者會直接表達不滿並施加懲罰,常見行為包含怒吼、冷戰、經濟制裁或肢體威脅。他們的口頭禪像是「你讓我失望」「後果自負」,目的在引發恐懼迫使對方服從。懲罰者往往缺乏同理心,傾向用權威鎮壓異議。

類型2:自虐者(The Self-punisher)

與懲罰者相反,自虐者將矛頭指向自己,透過消極言行引發他人罪惡感。例如故意在雨天不帶傘生病、絕食哭泣,或說出「都是我不好」「死了算了」等話語。這類型勒索利用他人的拯救者心理達到目的。

類型3:受害者(The Victim)

受害者類型擅長扮演柔弱角色,強調自己的無助與不幸。他們常說「你忍心看我這樣嗎」「除了你沒人幫我了」,甚至將日常問題誇大成災難(「我的人生完了」)。這類勒索依賴他人的同情心與責任感。

類型4:利誘者(The Temptress)

利誘者不直接施壓,而是以獎賞為誘餌,例如「只要你答應,我就更愛你」「配合這次就給你升職」。他們可能先給予小恩惠再提出更大要求,或間歇性給予甜頭,使對方陷入「討好循環」難以脫身。

四、如何有效應對情緒勒索

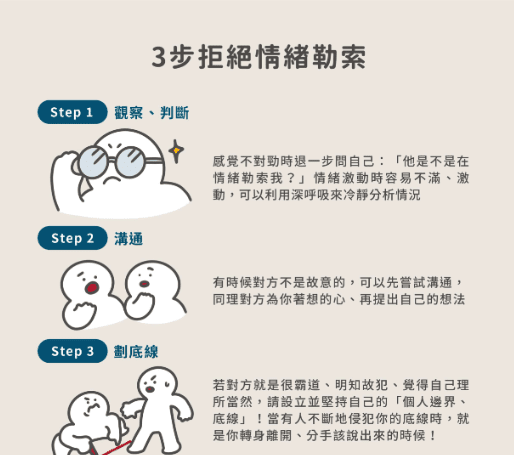

策略1:建立情緒界線

明確區分「對方的需求」與「自己的責任」是關鍵。可練習在心中設定「情緒防火牆」,當察覺被勒索時,先自問:「這是我的問題嗎?我有義務滿足這個要求嗎?」界線的設立需搭配具體行動,如減少過度解釋、學會說「我需要時間考慮」等緩衝語句。

策略2:打破恐懼循環

情緒勒索之所以有效,常因被勒索者害怕衝突、遺棄或愧疚。建議寫下「恐懼清單」具體化擔憂(如「拒絕母親會讓她傷心」),再理性分析其真實性(「一次拒絕真會摧毀關係嗎?」)。多數情況下,這些恐懼是被誇大的想像。

策略3:使用中性回應法

面對勒索時,避免情緒化辯解或直接對抗,可採用「三明治回應法」:先認可感受(「我理解你很失望」),再堅定立場(「但我無法接受這個要求」),最後提供替代方案(「我們可以討論其他做法」)。這種方式既保持尊重,又避免陷入爭論。

策略4:重塑自我價值

長期被勒索者容易將自我價值與他人評價掛鉤。建議透過「自我肯定清單」記錄個人優勢與成就,並練習區分「事實」與「情緒指控」。例如當被指責「自私」,可反思:「我是在維護合理權益,還是真的損害他人?」

策略5:尋求專業協助

若情緒勒索已影響心理健康或日常生活,可考慮心理諮商。治療師能協助辨識勒索模式、修復自尊,並演練應對技巧。對於嚴重控制型關係,有時暫時拉開物理距離(如分居、換工作)也是必要手段。

情緒勒索是隱蔽卻極具破壞力的人際互動,無論作為施加者或被勒索者,都需要正視其對關係的傷害。健康的關係應建立在相互尊重與自由選擇上,而非恐懼與操控。透過本文提供的辨識方法與應對策略,讀者可以逐步打破情緒勒索的循環,重建平等的人際界線。記住:你的感受與需求同樣重要,拒絕不合理的勒索不是自私,而是自我照顧的必要實踐。