目录

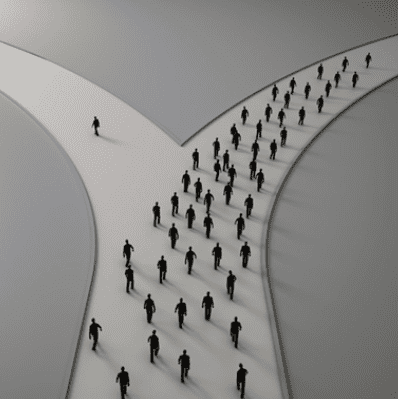

什么是羊羣效應? 羊羣效應定義指盲目跟從群體行為的心理現象,常見於投資、消費等領域。羊羣效應的事例包括股市跟風買賣、搶購熱門商品等。如何避免羊羣效應?關鍵在獨立思考、分析數據與設定個人目標,降低從眾風險,提升決策品質。

一、羊群效應的定義

羊群效應(Herd Behavior),又稱從眾效應或群體效應,是指個體在群體壓力或資訊不對稱的情況下,不自覺地跟隨多數人的行為或意見,而忽略自身判斷的心理現象。這種行為模式源自人類社會性本能,但過度依賴可能導致非理性決策。

該概念最早由經濟學家凱恩斯(John Maynard Keynes)於1936年提出,用以解釋金融市場中的非理性繁榮與恐慌。當人們無法完全掌握資訊時,往往會觀察他人行為作為參考依據,這種「跟風」現象如同羊群盲目跟隨領頭羊行動,故稱為羊群效應。

二、羊群效應的典型事例

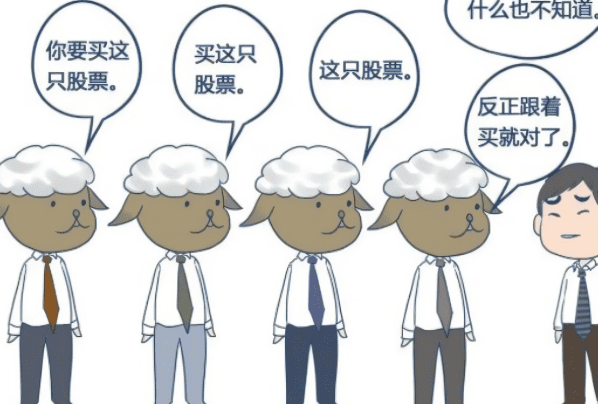

1. 金融市場的集體狂熱

最著名的案例是17世紀荷蘭「鬱金香狂熱」,當時鬱金香球莖價格被炒作至高於房產價值,民眾瘋狂跟風購買,最終泡沫破裂導致經濟崩潰。類似情況在2000年網路泡沫、2008年次貸危機中重現,投資者因害怕錯失機會而盲目追高,完全脫離基本面分析。

2. 社交媒體的資訊病毒

現代社交平台加劇了羊群效應的傳播速度。例如2021年GameStop股票事件,Reddit論壇用戶集體推高被機構做空的股票,引發全球散戶跟風,最終導致市場劇烈波動。這類「迷因投資」完全基於情緒而非財務分析。

3. 消費行為的盲目跟風

排隊數小時購買限量球鞋、搶購「爆款」商品等現象,都是消費領域的羊群效應體現。日本經濟學家曾提出「長龍理論」,指出排隊本身就會吸引更多人加入,形成自我強化的循環。

4. 職場中的群體思維

企業決策時,員工可能因畏懼權威或擔心被孤立而壓制不同意見,典型案例是挑戰者號太空梭災難。儘管工程師提出O型環低溫風險警告,NASA仍迫於政治壓力維持發射計劃,最終導致七名宇航員罹難。

三、羊群效應的成因分析

1. 資訊不對稱下的理性選擇

諾貝爾經濟學獎得主阿克洛夫(George Akerlof)指出,當個體缺乏完整資訊時,模仿他人可能是成本最低的決策方式。例如遊客選擇人氣餐廳,理論上確有較高機率獲得良好體驗。

2. 社會認同的心理需求

心理學家所羅門·阿希(Solomon Asch)的經典實驗證明,75%受試者會至少一次否認明顯正確答案以順應群體。這種對歸屬感的渴望深植人類演化歷程,原始社會中脫離群體意味著生存危機。

3. 避免後悔的情緒機制

行為經濟學提出「後悔厭惡」理論,人們寧可跟著大眾犯錯,也不願特立獨行卻失敗。2000年網路泡沫時期,基金經理明知估值過高仍持續買進,正因「買錯比沒買更容易被原諒」。

4. 注意力經濟的結構性影響

現代社會資訊超載,人們傾向依賴「社會證明」進行篩選。APP商店中下載量最高的應用、YouTube觀看次數最多的影片,都會獲得不成比例的關注度加成,形成馬太效應。

四、如何避免羊群效應的負面影響

1. 建立批判性思維框架

養成「逆向思考」習慣,強制列出三個反對主流觀點的理由。股神巴菲特的名言「在別人恐懼時貪婪,在別人貪婪時恐懼」,正是對抗羊群效應的經典策略。

2. 實施資訊分層驗證

採用「三層驗證法」:原始數據(財務報表等)、專業分析(券商報告等)、大眾情緒(社交媒體等)。當三者出現嚴重背離時,往往存在羊群效應導致的市場扭曲。

3. 設置決策緩衝機制

對於非緊急決策,強制實行24小時冷靜期。心理學研究顯示,情緒平復後人們更可能堅持原有判斷。知名投資人彼得·林區便要求團隊對沖動交易實施「睡眠測試」——隔夜後仍認同才執行。

4. 培養多元資訊管道

主動接觸不同立場的資訊源,美國開國元勳富蘭克林曾組織「異議俱樂部」,要求成員必須輪流為反對觀點辯護。現代人可以透過訂閱觀點對立的媒體、參加跨領域社群達成類似效果。

5. 量化分析替代直覺判斷

建立個人決策檢核表,例如消費前自問:「若沒有社交媒體展示,我仍會購買嗎?」、「產品核心功能是否符合我的真實需求?」。亞馬遜創始人貝佐斯提倡的「遺憾最小化框架」,即是量化未來悔恨感的應用。

五、正向運用羊群效應的可能性

值得注意,羊群效應本身是中性工具,若能善加引導,可成為社會進步的加速器:

1. 公共衛生領域:透過展示疫苗接種率促進群體免疫

2. 環保運動:公開企業ESG評級引導綠色投資

3. 教育改革:營造「讀書風氣」改善學習環境

4. 科技創新:早期採用者的示範效應降低新技術推廣阻力

羊群效應如同思維領域的重力場,完全擺脫既不現實也無必要。真正的智慧在於認知這種本能的存在,在集體智慧與獨立判斷間取得平衡。法國哲學家盧梭曾警示:「文明人從出生就被束縛在習俗的繈褓中」,唯有保持清醒的自我覺察,才能在群體浪潮中守住理性的錨點。

當我們理解自己何以跟隨,才能真正決定何時跟隨、跟隨誰,以及何時勇敢地走出屬於自己的路。