目录

什么是寒蟬效應?寒蟬效應定義指因恐懼而自我審查的社會現象,寒蟬效應用法常見於法律、職場與網路言論。想知道寒蟬效應生活實例?從員工不敢舉報黑心企業到網友刪除敏感貼文,這些都是寒蟬效應的具體展現。本文深入解析寒蟬效應的成因、影響與真實案例。

一、寒蟬效應的定義

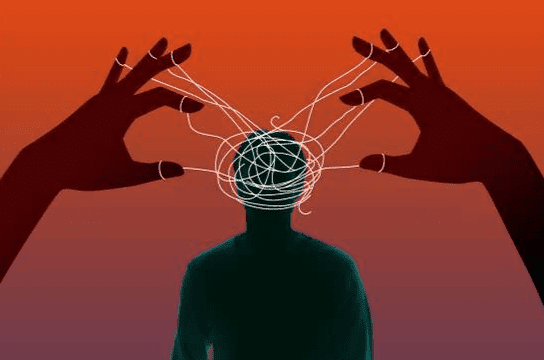

寒蟬效應(Chilling Effect)是一個源自法律與社會學領域的概念,最初用於描述某些法律或政策對言論自由產生的間接抑制作用。這個術語的命名靈感來自於「寒蟬」——當氣溫降低時,蟬會停止鳴叫,隱喻人們在感受到潛在威脅或壓力時,會主動選擇沉默或自我審查。

從法律層面來看,寒蟬效應通常指即使某些言論未被明確禁止,但由於模糊的法條解釋、嚴苛的處罰規定或執法的不確定性,導致人們因恐懼後果而避免發表特定意見。這種效應不僅影響個體表達,更可能對整體社會的言論環境產生深遠的結構性影響。

二、寒蟬效應的具體特徵

要準確理解寒蟬效應,需要掌握以下幾個關鍵特徵:

1. 間接性影響:寒蟬效應的獨特之處在於其非直接禁止的性質,而是通過創造一種恐懼氛圍間接達到壓制效果。即使沒有明確的禁令,人們仍會因為擔憂可能的負面後果而自我約束。

2. 預防性自我審查:當個體預期到某些言論可能帶來麻煩時,往往會提前過濾自己的想法,選擇相對安全的表達方式,甚至完全保持沉默。

3. 群體性擴散:寒蟬效應不僅影響直接面對威脅的個體,還會通過社會網絡擴散,導致更廣泛的人群改變表達行為。

4. 長期性影響:一旦寒蟬效應形成,即使原始威脅消失,其影響仍可能持續相當長的時間,改變社會的言論習慣和表達文化。

三、寒蟬效應的運用領域

寒蟬效應的概念雖然源自法律領域,但其應用範圍已經擴展到多個不同的社會領域。

1. 法律與言論自由

在憲法學中,寒蟬效應常被用來評估某些法律條文對言論自由的潛在影響。例如,過於寬泛的誹謗法、國家安全法或網路管制條例,即使其立法初衷可能合理,也可能因為條文模糊或處罰嚴厲而產生寒蟬效應。

2. 職場環境

在企業組織中,如果員工認為表達不同意見可能招致負面後果,就會形成職場寒蟬效應。這可能源自嚴格的層級文化、報復性的管理方式或不完善的舉報保護機制,最終導致創新意見被壓制,問題無法被及時發現。

3. 媒體與新聞報導

媒體寒蟬效應是指新聞工作者因擔心法律訴訟、商業利益損失或政治壓力,而避免報導某些敏感話題。這種效應會嚴重影響媒體的監督功能,減弱民主社會必需的資訊流通。

4. 學術研究

在某些研究領域,特別是涉及敏感政治或社會議題時,學者可能因為擔心經費被削減、職業發展受阻甚至人身安全而避免進行相關研究,導致學術自由受到侵蝕。

四、寒蟬效應的生活實例

寒蟬效應不是遙不可及的理論概念,它實際存在於我們的日常生活各個層面。以下是幾個典型的生活實例:

1. 社交媒體上的自我審查

許多人在使用社交平台時會刻意避免發表某些政治觀點,因為擔心可能引發爭論、影響人際關係,甚至擔心言論被截圖保存導致未來困擾。這種「說前多想三分」的現象正是寒蟬效應的體現。

2. 公司內部的意見表達

在一家強調「和諧」文化的公司中,當幾位提出批評意見的同事相繼被調職或邊緣化後,其他員工即使發現問題也會選擇沉默,導致管理層無法獲取真實反饋,這就是典型的職場寒蟬效應。

3. 新聞媒體的報導選擇

某家媒體因報導敏感議題而遭到商業廣告撤資或法律訴訟後,不僅該媒體會謹慎處理類似話題,其他媒體也會引以為戒,調整報導方向,最終導致某些重要議題在主流媒體中消失。

4. 校園中的言論環境

在大學校園中,如果某些政治立場的師生經常遭到網路攻擊或行政刁難,會導致持相同立場者減少公開表達,甚至改變研究興趣,影響學術多元化發展。

5. 藝術創作的限制

當藝術家發現涉及特定主題的作品難以通過審查、無法獲得展覽機會或引來攻擊時,會不自覺地避開這些創作方向,導致文化多樣性受損。

五、如何減輕寒蟬效應的負面影響

認識寒蟬效應的存在是第一步,更重要的是採取措施減輕其負面影響:

1. 明確法律邊界:法律條文應盡可能清晰明確,減少模糊地帶,讓人們能夠準確預測言論的法律後果。

2. 建立保護機制:在職場、學術等領域建立完善的舉報人保護制度,確保不同意見能夠安全表達。

3. 鼓勵多元對話:創造開放包容的討論環境,讓不同觀點能夠理性交鋒,減少因恐懼差異而產生的沉默。

4. 提高媒體素養:通過教育增強公眾辨識資訊和理性討論的能力,減少因極端反應導致的言論退縮。

5. 強化制度保障:完善相關法律制度,確保言論自由、學術自由等基本權利得到實質保障。

寒蟬效應作為一種無形的社會心理機制,對個人表達和公共討論產生著深遠影響。它提醒我們,言論自由的威脅不僅來自明確的禁止,更可能源於那些製造恐懼和不確定性的環境因素。在現代社會中,如何平衡必要規範與表達自由,避免寒蟬效應過度擴散,是每個關心民主發展的人都應該深思的問題。

認識寒蟬效應的存在,關注其運作機制,並積極創造更開放的言論環境,才能確保社會在多元聲音中健康發展。當我們每個人都能在不必恐懼的環境中自由表達時,才能真正實現思想的交流與碰撞,推動社會持續進步。