目录

社交焦慮症是什麼?它有哪些症狀與成因?社交焦慮症是一種常見的心理障礙,患者在社交場合中會感到極度不安和恐懼。其主要症狀包括心慌、手抖、臉紅等,成因可能與遺傳、環境和心理因素有關。社交焦慮症如何治療?心理治療和藥物治療是常見方法,幫助患者逐步克服恐懼,恢復正常社交功能。快來深入了解社交焦慮症的相關知識吧!

一、社交焦慮症的定義

社交焦慮症(Social Anxiety Disorder),又稱為社交恐懼症,是一種常見的心理健康問題。根據精神疾病診斷與統計手冊(DSM-5)的定義,社交焦慮症是指個體在社交場合中持續感到強烈的恐懼與焦慮,害怕被他人負面評價或羞辱,這種恐懼感嚴重到足以影響日常生活、工作或人際關係。

與普通的害羞不同,社交焦慮症患者往往會極度害怕與陌生人交談、在公開場合發言、參加聚會等情境。他們可能會因此刻意避開這些場合,導致社交功能受損。值得注意的是,這種恐懼並非單純因為環境因素,而是源自於對社交互動的過度擔憂。

根據研究顯示,約有7-13%的人口在其一生中會經歷社交焦慮症,通常在青少年時期開始出現症狀。若未及時治療,症狀可能持續多年,甚至伴隨終生。因此,了解社交焦慮症的症狀與治療方法至關重要。

二、社交焦慮症的症狀表現

(一)心理症狀

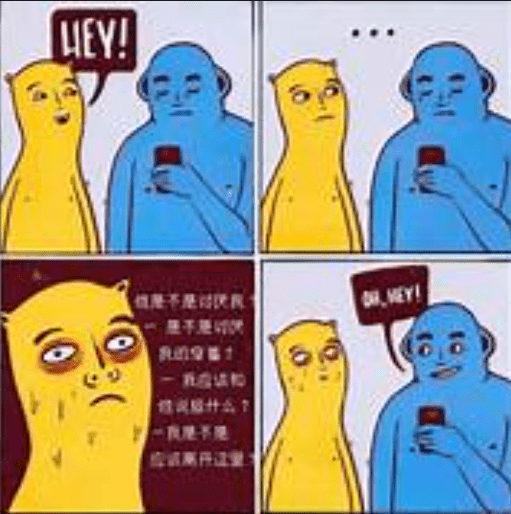

社交焦慮症患者在面對社交情境時,會出現一系列典型的心理症狀。最明顯的特徵是過度擔心他人對自己的負面評價,這種擔憂往往與實際情況不成比例。患者可能會反覆思考自己在社交場合中的表現,並預期會出現尷尬或羞辱的情況。

其他常見的心理症狀包括:害怕成為眾人關注的焦點、擔心自己會說錯話或做出不適當的行為、對批評極度敏感、自我評價過低、以及強烈的自我批判傾向。這些心理症狀在社交場合前幾天就可能開始出現,形成所謂的「預期性焦慮」。

(二)生理反應

當處於或預期將面臨社交情境時,患者的身體會出現明顯的壓力反應。這些生理症狀包括:臉紅、出汗、顫抖(尤其是手部)、心跳加速、呼吸急促、肌肉緊繃、口乾、噁心或胃部不適等。有些患者甚至會出現恐慌發作的症狀,如頭暈或感覺即將昏倒。

這些生理反應往往會加重患者的焦慮,形成惡性循環。例如,擔心自己會臉紅的患者,實際上更可能因為這種擔心而真的臉紅。這種情況可能導致患者進一步回避社交場合,使問題持續惡化。

(三)行為表現

為了減輕焦慮,社交焦慮症患者常會採取一些迴避行為。輕度患者可能只是避免眼神接觸或減少發言;嚴重者則可能完全避開社交活動,不參加聚會、不接電話,甚至影響工作表現(如避免簡報或會議發言)。

有些患者雖然不直接避開社交場合,但會使用「安全行為」(safety behaviors)來緩解焦慮,例如:緊握杯子防止手抖、預先準備談話內容、站在角落減少被注意的機會等。這些行為看似能暫時減輕焦慮,但長期來看反而強化了患者的恐懼感。

三、社交焦慮症的成因

(一)生理因素

研究顯示,社交焦慮症可能與大腦中負責恐懼反應的區域過度活躍有關,特別是杏仁核的敏感度增高。此外,家族研究也發現,社交焦慮症具有一定的遺傳性,若直系親屬有此問題,個人患病風險會相對提高。

神經傳導物質的不平衡也被認為是可能成因,尤其是血清素(serotonin)系統的功能異常。這也解釋了為何某些抗憂鬱藥物對社交焦慮症有療效。

(二)心理因素

個性特質在社交焦慮症的發展中扮演重要角色。高度敏感、完美主義傾向、內向或低自尊的人,較容易發展出社交焦慮。認知模式方面,患者往往對社交情境有扭曲的思考,例如過度高估負面結果的可能性、災難化思考、以及過度關注自我表現。

早期經驗也有顯著影響。成長過程中若經常受到批評、嘲笑或過度保護,可能增加患病風險。特別是青春期時遭遇同儕排斥或霸凌的經驗,常是社交焦慮症的誘發因素。

(三)社會文化因素

不同文化對社交行為有不同的期待與標準,這會影響社交焦慮的表現形式。在強調團體和諧與面子的文化中,社交焦慮可能更為普遍。現代社會對社交能力的高度重視,以及社交媒體帶來的比較壓力,也被認為是加劇社交焦慮的環境因素。

四、社交焦慮症的治療方法

(一)心理治療

認知行為治療(CBT)是目前對社交焦慮症最有效的心理治療方式。這種治療主要幫助患者識別並改變負面的自動化思考,逐步修正對社交情境的災難化預期。治療通常包括以下要素:

1. 認知重建:學習識別並挑戰不合理的擔憂,如「我一定會出醜」、「所有人都會注意到我的緊張」等想法。治療師會引導患者檢視這些想法的真實性,並發展更平衡的思考方式。

2. 暴露療法:在安全可控的環境下,逐步接觸恐懼的社交情境。這可能從想像暴露開始,逐步進展到實際情境練習。例如,先練習與治療師對視,再到小團體中發言,最終可能在真實社交場合中實踐。

3. 社交技能訓練:針對缺乏社交技巧的患者,治療可能包括基本的社交技能教學,如開啟對話、維持談話、適當的肢體語言等。這有助於提升患者的自信與能力。

(二)藥物治療

對於中度至重度的社交焦慮症,藥物治療可能是必要的選擇。常用的藥物包括:

1. 選擇性血清素再吸收抑制劑(SSRIs):如帕羅西汀(Paroxetine)、舍曲林(Sertraline)等,這類藥物通常需要數週才能發揮效果,是長期治療的首選。

2. 血清素-去甲腎上腺素再吸收抑制劑(SNRIs):如文拉法辛(Venlafaxine),對於同時有憂鬱症狀的患者可能特別有效。

3. 乙型阻斷劑(Beta-blockers):如普萘洛爾(Propranolol),主要用於控制生理症狀如手抖、心跳加速等,特別適合需要在特定場合(如公開演講)表現的人群。

4. 苯二氮平類藥物(Benzodiazepines):由於有成癮風險,通常僅作為短期治療選項,不建議長期使用。

藥物治療應在精神科醫師指導下進行,並定期評估效果與副作用。多數情況下,藥物治療與心理治療結合能達到最佳效果。

(三)自助策略與生活調整

除了專業治療外,患者也可以採取一些自助方法來管理症狀:

1. 放鬆技巧:學習深呼吸練習、漸進式肌肉放鬆或正念冥想,有助於降低焦慮的生理反應。

2. 健康生活方式:規律運動、充足睡眠、避免過量咖啡因和酒精,這些都有助於穩定情緒。

3. 逐步挑戰:為自己設定漸進的社交目標,從較輕鬆的情境開始,逐步增加挑戰度。

4. 支持系統:尋找理解的支持團體或信任的朋友,分享自己的感受與進步。

5. 現實檢驗:在社交場合後,客觀記錄實際發生的事情與自己的預期有何差異,這有助於修正扭曲的認知。

五、結語

社交焦慮症是一種常見但常常被低估的心理健康問題,它不僅影響人際關係,也可能限制個人的教育與職業發展。重要的是要認識到,社交焦慮症是可以治療的,且越早介入效果越好。

若你或身邊的人正經歷社交焦慮的困擾,尋求專業幫助是關鍵的第一步。透過適當的治療與支持,多數患者能夠顯著減輕症狀,重獲社交自信與生活品質。記住,感到社交焦慮並非軟弱的表現,而是大腦保護機制過度活躍的結果,而這正是可以透過努力與專業協助來改善的。